ドイツ語を勉強してみたいけど「難しそう」「どこから始めたらいいの?」と悩んでいますか?ドイツ語は英語と近い部分も多いし、コツを押さえれば初心者でも3ヶ月で着実に伸ばせますよ。

この記事では、発音・文法・フレーズ・学習計画・おすすめ教材まで完全網羅。読み終えるころには、自分に合ったドイツ語の学び方がイメージできるはず!

ドイツ語は本当に難しい?初心者の誤解を解消しよう

「ドイツ語って文法が複雑でしょ?」ってよく言われるけど、実は慣れてしまえば日本語よりシンプルな部分も多いんですよ。例えば動詞の位置が決まっていたり、名詞に性があったりするけど、最初から完璧を目指さなくても大丈夫。

少しずつ「型」に慣れていけば、思ったより早く会話ができるようになると思います。ここではドイツ語が難しいと思われがちな理由と実はやさしい一面を見ていきましょう。

コツコツ積み重ねていくしかないよね。

でも、コツコツ積み重ねていけば話せるようになるね!

- 誤解1: 文法が複雑すぎて無理そう → ✓ 実は論理的でパターン化されている

- 誤解2: 発音が難しくて口が回らない → ✓ ルールを押さえれば通じる

- 誤解3: 覚える単語が多すぎる → ✓ 頻出語から覚えれば効率的

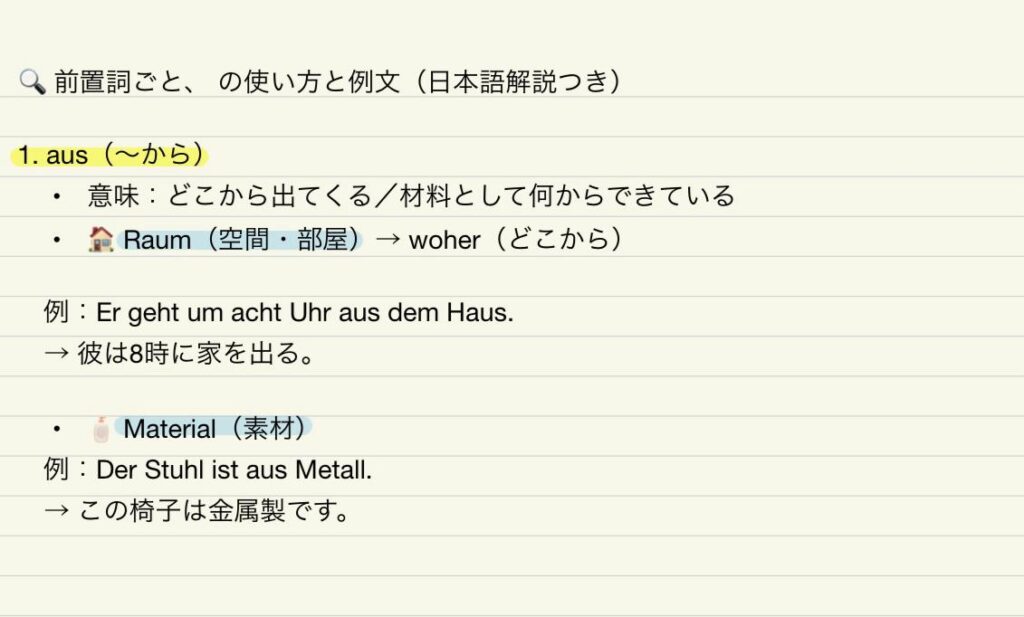

「文法が複雑そう」という誤解をほどく

ドイツ語の文法は確かに最初は格変化などで混乱しがち。でも実際は「型」を覚えるとパズルみたいにハマっていくから、ルールを知ってしまえば意外とラクなんです。

例えば英語の「I am」「You are」と似た感覚で、主語によって動詞がちょっと変わるだけ。複雑に見えてもパターン化されているから、むしろ論理的で理解しやすいって感じる人も多いんです。

発音が難しくて口が回らない?

「ch」や「r」の音は確かに最初の壁。でも実はネイティブでも地方によって発音が違うくらいだから、通じればOKって気持ちでまずは大丈夫だと思う。

例えば”ich”の「ch」は息を前に吐くように「ヒ」に近く、”Buch”の「ch」は喉の奥で「フッ」と出す感じ。どちらも何回か声に出して慣れればスムーズになる。日本人が苦手な「r」も無理に巻き舌にしなくても喉の奥で軽く音を出すだけで十分だと思う。

完璧じゃなくても伝わるから、まずは「勇気を出して口に出すこと」が一番の練習になると思います。

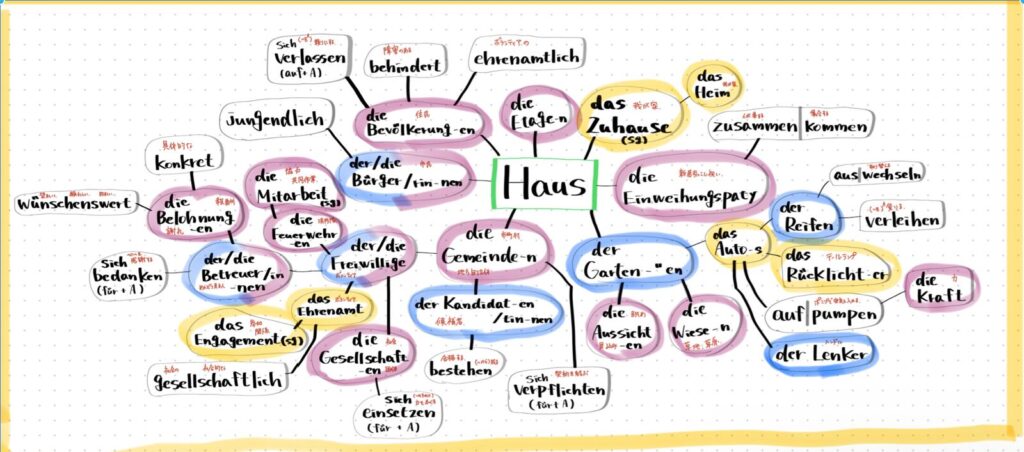

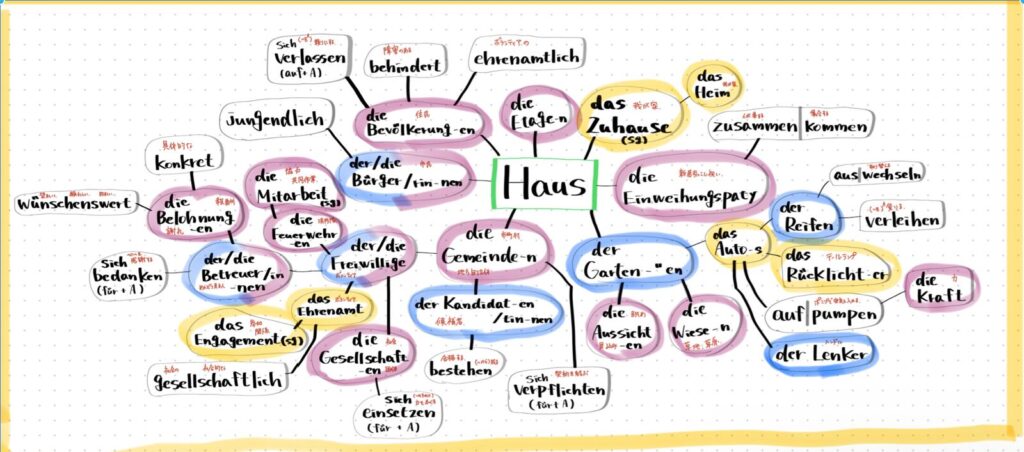

覚える単語が多すぎる?効率的な暗記法

ドイツ語は名詞ごとに性や複数形があるから「覚えること多いな…」って感じますよね。でもここもコツがあって、頻出単語から優先的に覚えるのがベスト。

例えば「水(Wasser)」「パン(Brot)」「本(Buch)」みたいに日常でよく使うものから始めればすぐ会話に役立つし、印象にも残りやすい。さらに単語帳を丸暗記するより、フレーズの中で覚える方が効率的。

“Ich trinke Wasser.”(私は水を飲む)みたいに文ごと覚えると、単語も文法も一緒に定着してくれる。

ドイツ語の簡単な本をまずは読みなさいって、ドイツ語を学んだ人に言われたなぁ。

初心者が最初に押さえるべきドイツ語の発音ルール

「ドイツ語の発音って難しいよね」と感じる学習者は多いけれど、実はルールがシンプルで、最初に押さえてしまえばグッと楽になると思う。

英語みたいに単語ごとに読み方がバラバラ…なんてことはなくて、基本的にスペル通りに発音するのがドイツ語の良さ。例えば”Danke”は必ず「ダンケ」だし、”Haus”は「ハウス」。

一度覚えればずっとそのまま通用するから安心。特に日本人にとって壁になりやすいのは「ch」と「r」の音かなと。ここをどう攻略するかで、発音に対する不安が一気に小さくなるんじゃないかな。

rは難しくて、Trierがいつも通じない…

でも苦手は、得意にするチャンスだよね!

- ch(イヒとハッヒの2種類)

- r(巻き舌っぽい発音)

- ウムラウト(ä, ö, ü)の母音

ドイツ語文法の基礎:語順ルールをつかめば一気にラクになる

ドイツ語文法って聞くと「格変化が複雑そう」「語順がややこしい」って思う人、多いんじゃないかな。でも実際は「動詞の位置」が決まっていることを理解すれば、文の骨組みがスッと見えてくるんだ。

英語が「主語+動詞+目的語」ってシンプルな形なのに対して、ドイツ語は「動詞が2番目に来る」という鉄則がある。

これを守るだけで「え、文法って意外とシンプルじゃん」って思える瞬間がやってくるはず。もちろん名詞の性(男性・女性・中性)や格(主格・対格・与格・属格)は最初の壁になるけど、全部を完璧に覚える必要はなし。

まずはよく使うパターンから押さえていくとすぐに会話で使えるようになるのです。

- 動詞は文の2番目に置く → V2語順ルール

- 名詞には性がある → 男性・女性・中性の3種類

- 格は「主格・対格・与格」を最初に覚えれば十分

動詞が2番目に来るだけでドイツ語の文はグッとわかりやすくなる

例えば「私はパンを食べる」なら “Ich esse Brot.” で、必ず動詞”esse”が2番目にくる。これを守るだけで「ドイツ語の文法=カオス」というイメージが一気に崩れない?

さらに過去形や未来形になると動詞が文末に飛んだりするけど、これもパターン化しているから慣れれば意外と覚えやすい。最初はシンプルな現在形だけで十分。

日常会話では「昨日〇〇した」「明日〇〇する」みたいな表現が多いから、そこに必要な動詞の形を少しずつ足していけばいいのです。

名詞には性(男性・女性・中性)がある

ドイツ語の名詞は全部「男性・女性・中性」のどれかに分かれている。例えば「男(Mann)」は男性、「女(Frau)」は女性、「本(Buch)」は中性。

やっかいに見えるけど、冠詞(der, die, das)と一緒に覚えればラクになるよ。

「Mann=der Mann」「Frau=die Frau」「Buch=das Buch」みたいに、名詞はセットで丸ごと覚えるのがおすすめ。

格は「主格・対格・与格」を最初に覚えれば十分

ドイツ語の格変化は4つあるけど、最初は「主格=誰が」「対格=誰を/何を」「与格=誰に」の3つで十分。

例えば「私は本をあげる」は

Ich gebe dem Mann ein Buch.

- Ich(私=主格)

- dem Mann(その男性に=与格)

- ein Buch(本を=対格)

っていうふうに整理できる。

これだけで会話の8割はカバーできるから、全部を一気に覚えようとしなくても大丈夫ですよ。

「格変化って覚えること多すぎて無理!」って声もよく聞くけど、実は最初は「主格(誰が)」「対格(誰を/何を)」「与格(誰に)」の3つを押さえるだけで十分。

だから全部を一気にやろうとせず、まずは「日常で出てくる動きのある文章」で練習していこう。そうすると「格変化=敵」じゃなくて「便利なツール」に変わるよ。

今すぐ使える!ドイツ語フレーズはあいさつから始めよう

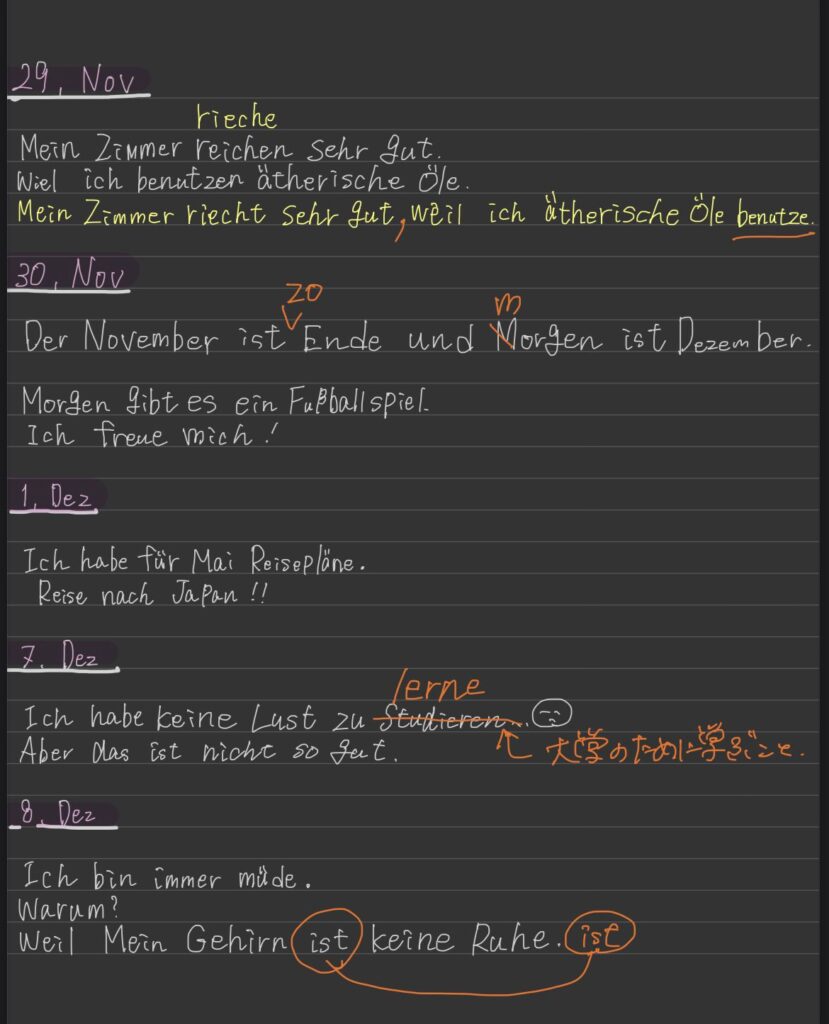

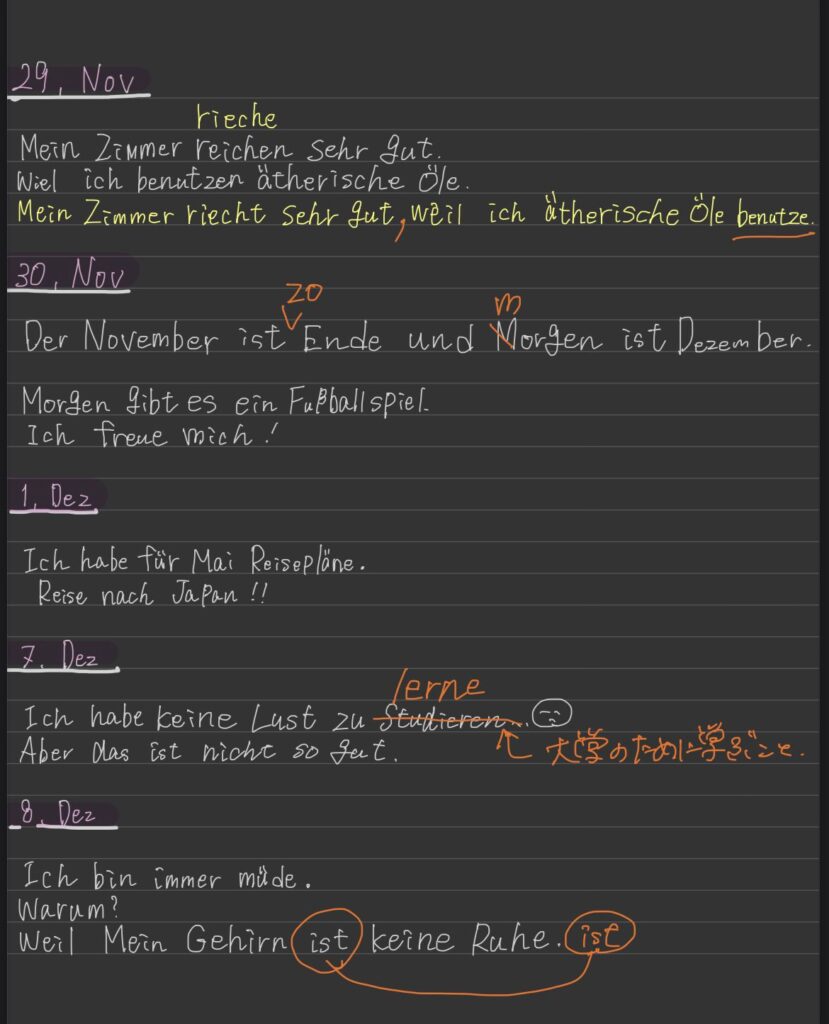

(勉強し始めの頃に書いていたドイツ語日記です笑)

文法の勉強も大事だけど、やっぱり「すぐに使えるフレーズ」を知っていると安心。ドイツ語はあいさつのバリエーションが多いから、まずはそこから入るのがおすすめ。

たとえば朝は”Guten Morgen”で、昼は”Guten Tag”、夜は”Guten Abend”。シンプルなんだけど言い換えができるとグッと会話が楽しくなるよん。

さらにカジュアルな”Hallo”や”Hi”もあるから、友達同士ならこっちで十分。あいさつひとつで相手との距離が縮まるのを感じられるはず。

ここでは初心者が絶対に覚えておきたいドイツ語フレーズを紹介しますね。

いつも、Hallo!で済ませてた。

挨拶したら、知らない単語で返答されて、すごく勉強になったのを思い出したよ。

- Danke!(ありがとう)

- Entschuldigung(すみません/ごめんなさい)

- Wie geht’s?(元気?)

Danke!(ありがとう)

一番よく使うフレーズ。「ダンケ!」って言うだけで、相手は笑顔になってくれるよ。旅行中でも買い物でも、とりあえず言っておけば失礼にならない万能ワード。

丁寧にしたいときは Danke schön や Vielen Dank(どうもありがとう)って言うと好印象だよ。

Entschuldigung(すみません/ごめんなさい)

「人にぶつかった」「店員さんを呼びたい」ときに便利な言葉。場面によって「ごめんなさい」にも「ちょっといいですか?」にも使える万能フレーズ。

発音はちょっと長いけど区切って言えば大丈夫。短く ‘Tschuldigung! って言うカジュアル版もあるよ。

Wie geht’s?(元気?)

直訳すると「調子はどう?」って意味。友達や同僚に会ったときにサラッと使える便利なあいさつだよ。答えるときは Gut!(元気だよ!) とか Es geht.(まあまあかな) でOK。

これだけで会話がスタートできるから「とりあえず話しかけてみる」第一歩としておすすめ。

フレーズは「暗記」より「場面とセット」で覚えるのがコツ。

例えばレストランに入ったら”Einen Tisch für zwei, bitte.(2人席をお願いします)”って練習しておく。とか

自分の生活シーンとつなげると「使えるドイツ語」になっていくんだね。

【3ヶ月で話せる】ドイツ語を独学で学ぶならロードマップを作って迷わず進もう

「ドイツ語を勉強したいけど、何から手をつけたらいいの?」って迷ったことない?独学は自由なぶん、計画がないとすぐに挫折しちゃうんだよね。

そこでおすすめなのが、自分なりの学習ロードマップを作ること。たとえば最初の2週間は発音と基本フレーズだけに集中して、その後に文法の型を覚え、1か月後からはリスニングや会話に広げていく。

こうやって段階ごとにやることを区切ると「今はこれだけでOK」って安心できるし、達成感も得られるんだよね。独学の一番の敵は「どこまでやればいいかわからない」っていう不安だから、ロードマップはその悩みを解消してくれるんだよ。

成長が見えていいかもね!

やり続けるのがね…

- 1〜2週目:発音と基本あいさつを習得

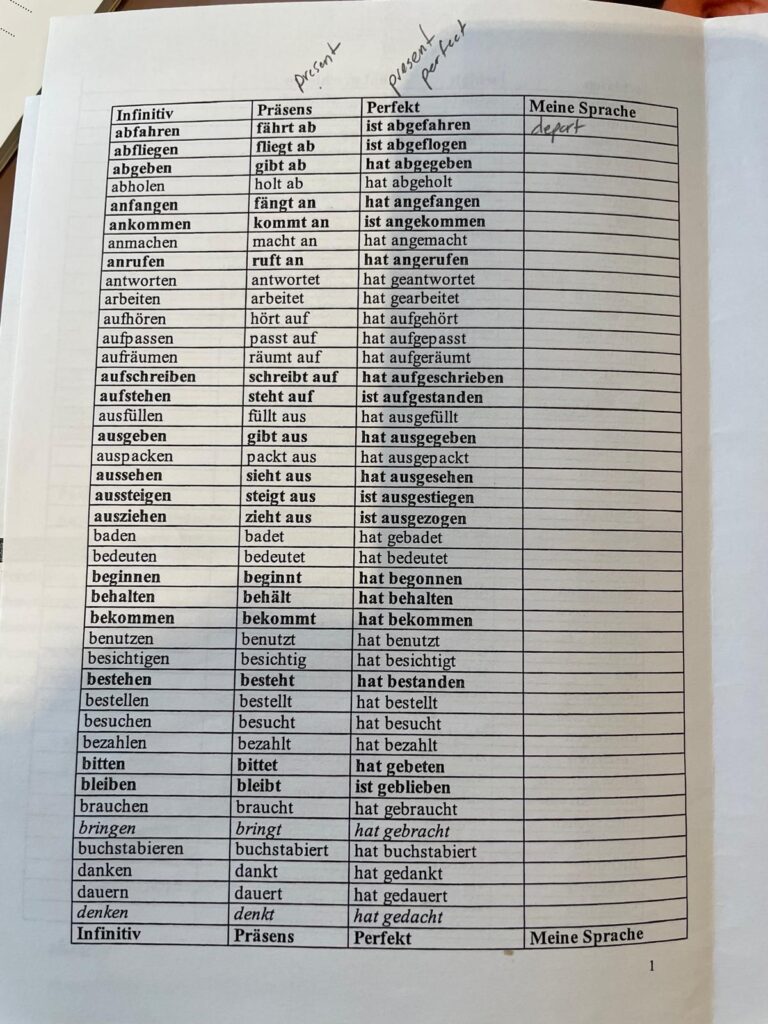

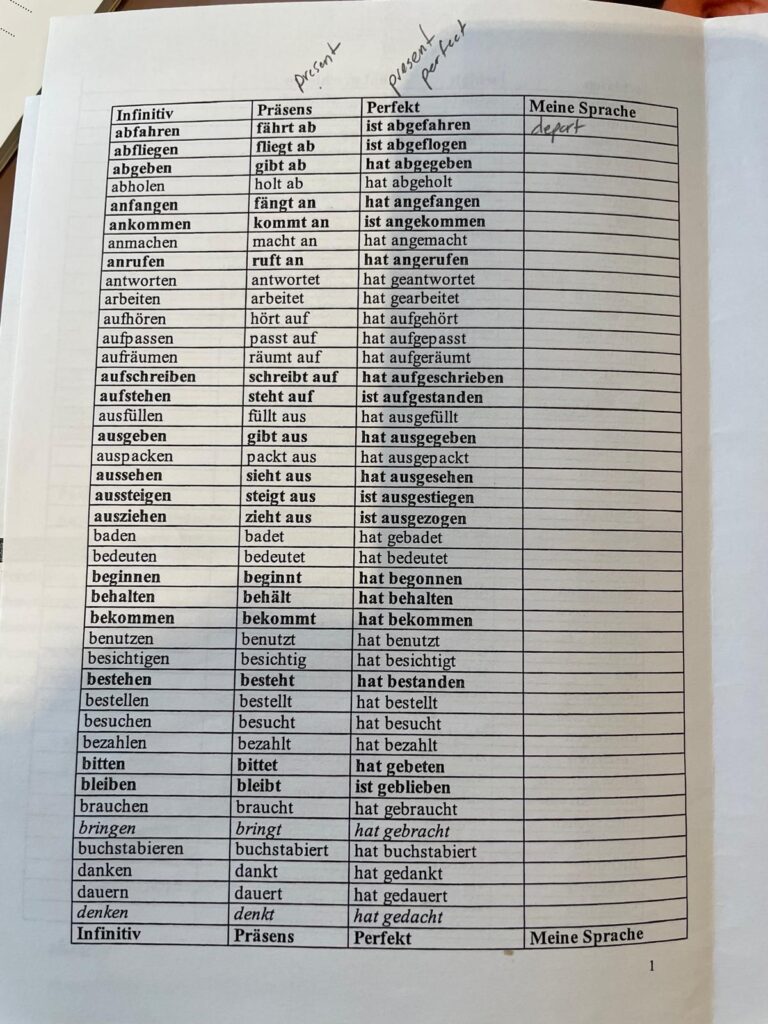

- 3〜4週目:文法の型と頻出動詞を覚える

- 5週目以降:会話練習とリスニングで実戦力アップ

1〜2週目:発音と基本あいさつを習得

最初の2週間は、とにかく 「声に出す」 のが大事。発音ルール(ch、r、ウムラウト)を確認しながら、”Danke!”(ありがとう)や”Guten Tag!”(こんにちは)みたいな基本あいさつを声に出して覚えていきましょう。

完璧じゃなくても「通じればOK」という気持ちで練習するのがポイント。ここで「話せた!」って感覚をつかむと、その後のモチベーションがぐんと上がりますよ。

3〜4週目:文法の型と頻出動詞を覚える

次の2週間では、文の型(動詞が2番目ルール) と、よく使う動詞を覚えていく。例えば sein(〜である)、haben(持っている)、gehen(行く)、machen(する) の4つは超頻出。

これを現在形だけでも使えるようになると、一気に表現の幅が広がるんです。「私は〜です」「私は〜を持っている」「〜へ行きます」「〜をします」だけで、かなり会話が成り立つようになるから安心してください。

5週目以降:会話練習とリスニングで実戦力アップ

基礎ができたら、あとは**「使ってみる」**のステージ。短い自己紹介や買い物のフレーズを口に出す練習をしたり、ポッドキャストやYouTubeでドイツ語を聞き流したりして耳を慣らしましょう。

大事なのは「理解できなくても耳を慣らす」こと。聞き取れる単語が増えてくると自信になるし、実際の会話もスムーズになる。

もしオンラインで話す機会があれば、間違っても気にせずとにかく話すことを優先しよう。

予定通りに進まなくても大丈夫だよ!

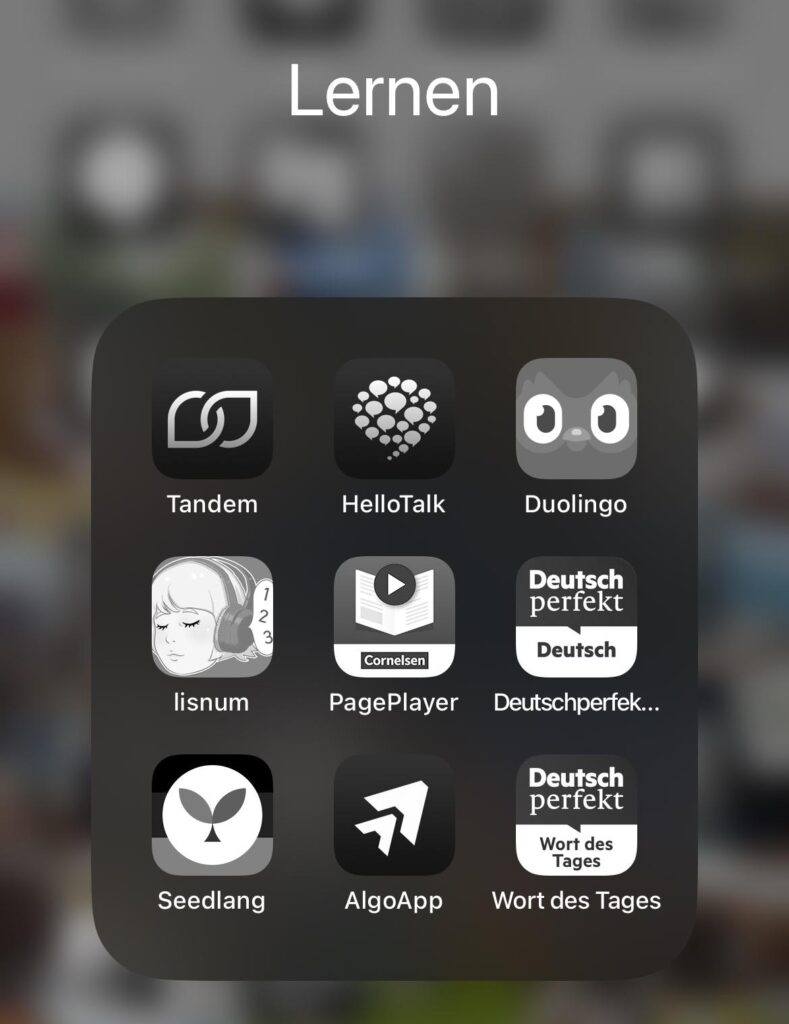

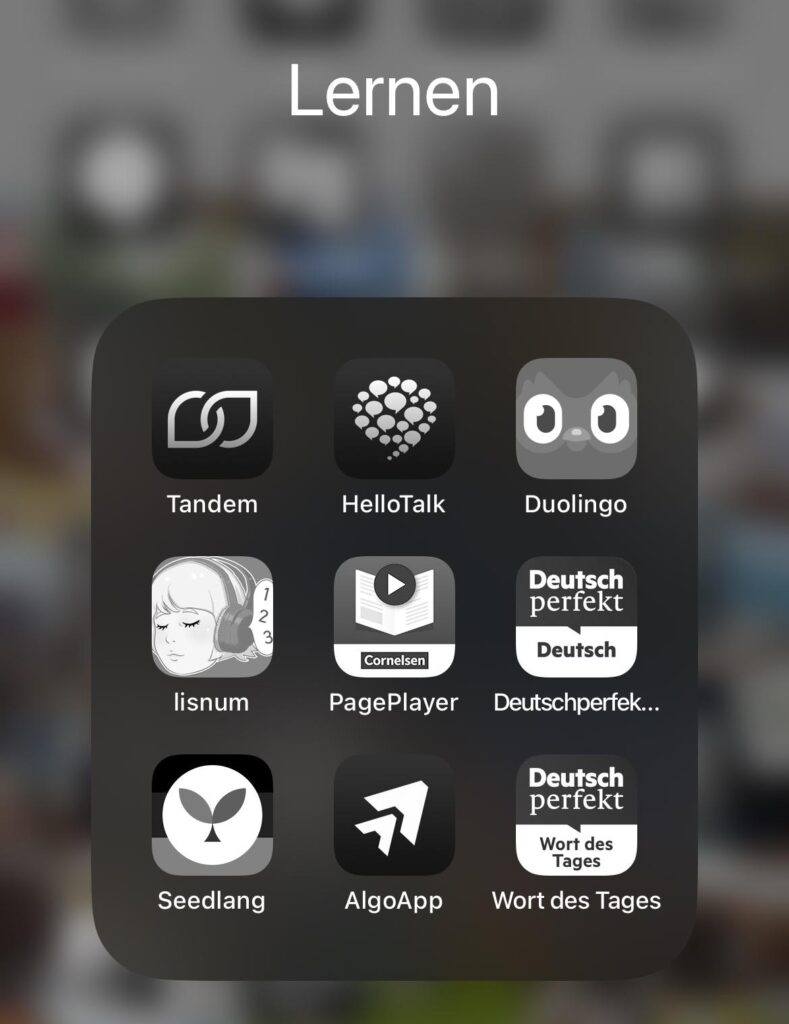

ドイツ語の教材とアプリは目的に合わせて選ぶと効率が爆上がりする

ドイツ語の勉強を始めるときに必ず迷うのが「どの教材やアプリを使えばいいの?」ってこと。参考書もアプリもたくさんありすぎて、正直どれを選んだらいいのか悩む。

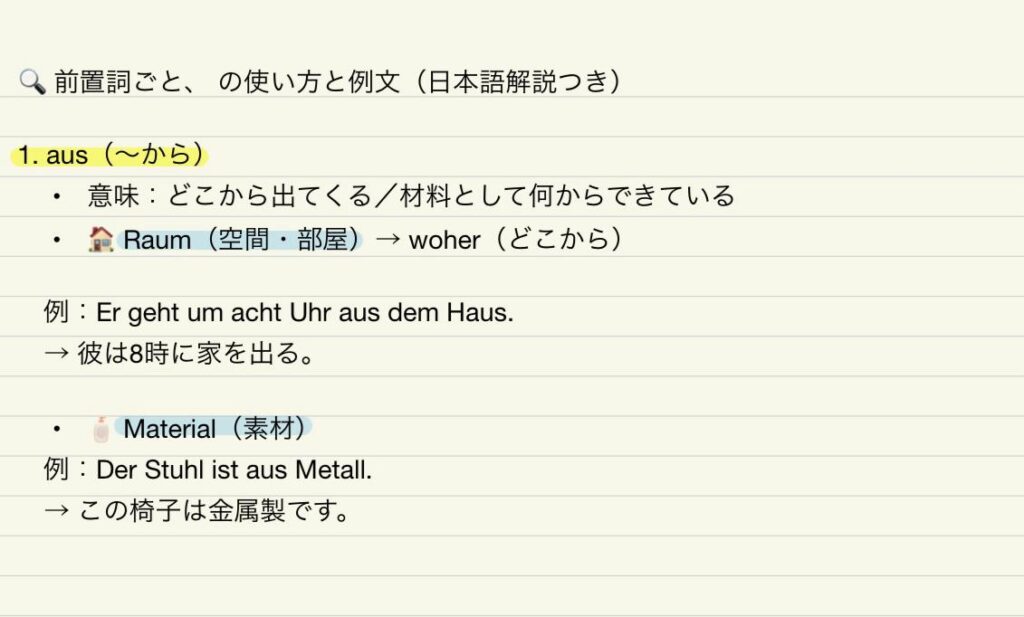

でも実は「目的別」に分けて考えるとすごくシンプルになるんです。例えば「発音やリスニングを強化したい」なら音声付きアプリ、「文法を体系的に学びたい」なら定番のテキスト、「会話力を上げたい」ならオンラインレッスン。

こうやって目的を先に決めて選ぶと、教材迷子にならずに済むんです。大事なのは「周りが使ってるから」じゃなくて「自分の生活とゴールに合ってるか」ってこと。

Deutsch Perfektもいいよね!

アプリも雑誌もあるよね!

- 発音重視:音声付きアプリ(Duolingo、LingQなど)

- 文法重視:日本語解説ありの定番テキスト

- 会話重視:オンラインレッスン(italkiやHelloTalk)

発音重視:音声付きアプリ(Duolingo、LingQなど)

発音に自信がない人は、まず音声付きアプリで耳と口を慣らすのがおすすめ。Duolingoはゲーム感覚で毎日続けやすいし、LingQは自分の好きなニュースや記事を取り込んでリスニングできるのが強み。

どちらもネイティブの音声が聞けるから「正しい音」を最初からインプットできるよ。通勤中やスキマ時間にもできるから、発音対策にはぴったり。

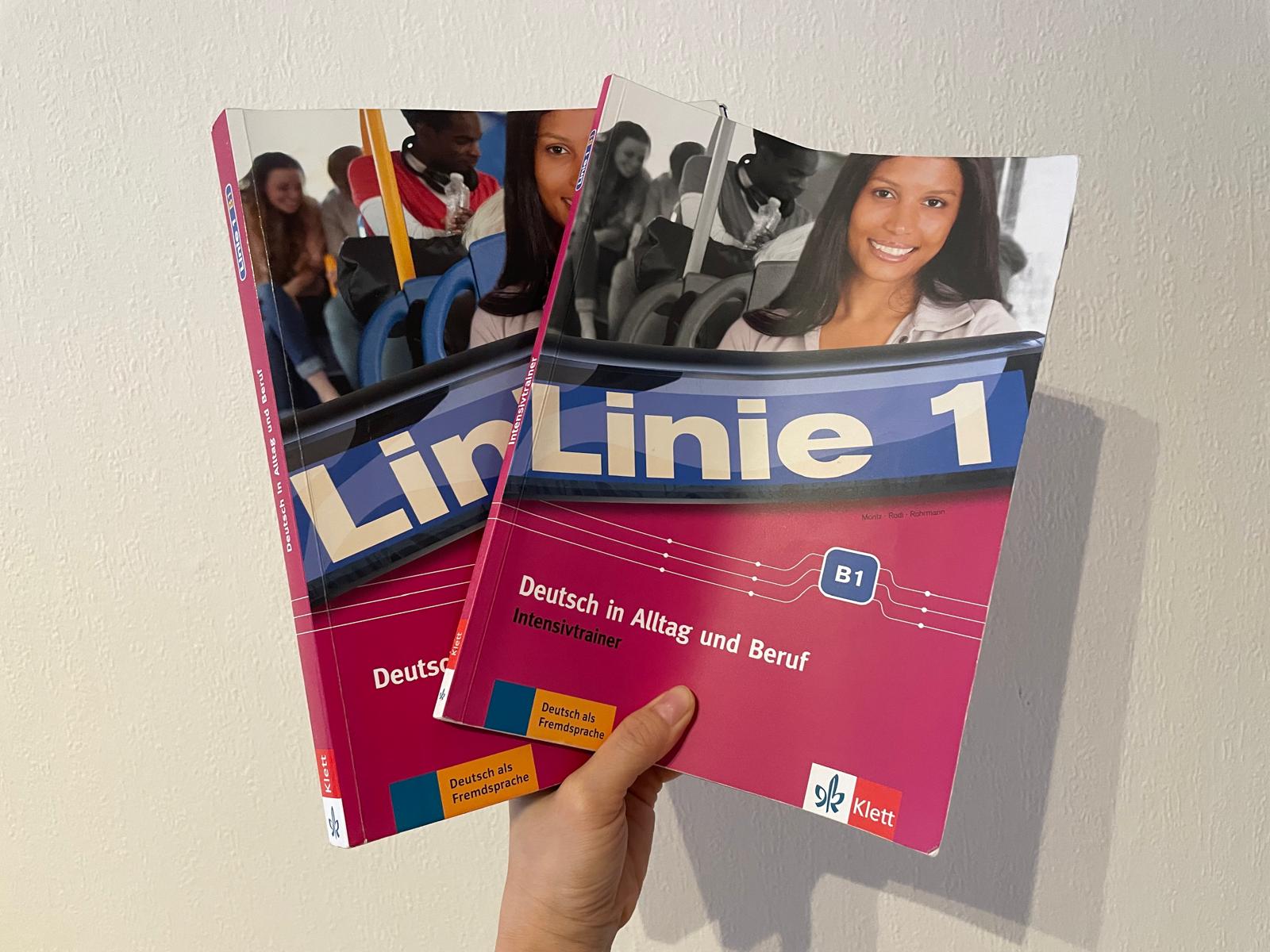

文法重視:日本語解説ありの定番テキスト

文法をしっかり理解したいなら、日本語で解説がついている参考書を使うのが安心だよ。「格変化」とか「語順ルール」って最初は混乱しやすいけど、日本語で丁寧に説明されていると理解がスッと入ってくる。

定番のテキストを一冊決めて、最後までやり切ることが一番の近道。「あれもこれも…」と浮気せず、一冊を相棒にするのがおすすめだよ。

会話重視:オンラインレッスン(italkiやHelloTalk)

「とにかく話したい!」って人は、オンラインでネイティブと会話するのが最速だよ。italkiなら自分に合う先生を選んでレッスンを受けられるし、HelloTalkはチャットや音声で友達感覚で練習できる。

最初は緊張するけど、間違えても大丈夫。「伝わった!」っていう経験が一番のモチベーションになるんだ。会話は独学だと限界があるから、早めに実戦を取り入れると伸びが全然違う。

参考書は1冊を最後までやり切るのが一番の近道!!

ドイツ語の試験や資格はキャリアや留学の強い味方になる

ドイツ語を勉強していると「どれくらい身についたのか目に見える形にしたい」と思うよね。そんなときに役立つのが資格試験。

日本で受けられる「独検(ドイツ語技能検定試験)」や世界的に通用する「ゲーテ試験(Goethe-Zertifikat)」は、履歴書や進学、就職にも書けるし、自分のモチベーションアップにもつながると思います。

特に留学を考えている人は、大学によって一定レベルのゲーテ試験合格が条件になることもあるから要チェック。資格はゴールじゃなくて「通過点」だけど、合格という明確な結果があると独学でも続けやすくなるんです。

目標があると、走り続けられるよね。

目安になるしいいよね。

- 独検(ドイツ語技能検定試験)

- ゲーテ試験(Goethe-Zertifikat)

- TestDaF(留学希望者向けドイツ語試験)

独検(ドイツ語技能検定試験)

日本で受けられるドイツ語試験といえばこれ。レベルは5級から1級まであって、初心者から上級者まで挑戦できるのが魅力。

特に「ドイツ語を始めたばかりだけど何か目標が欲しい!」って人にはぴったりだよ。日常会話や基本文法を確認できるし、日本語で出題されるから取り組みやすい。

合格すれば履歴書にも書けるし、モチベーションアップにもなる。

ゲーテ試験(Goethe-Zertifikat)

世界で通用する資格といえばゲーテ。A1からC2までレベルが細かく分かれていて、留学や仕事の応募条件になっていることもあるみたい。

特にドイツやオーストリアで進学を考えているなら、B2やC1レベルが必要になる場合もある。試験ではリスニング・リーディング・ライティング・スピーキングがまんべんなく問われるから「総合的に力を伸ばしたい!」って人におすすめです。

TestDaF(留学希望者向けドイツ語試験)

ドイツの大学進学を目指す人のための試験。合格ラインを取れば、ドイツの多くの大学で入学要件を満たすことができるんだ。

内容はアカデミック寄りで、大学の講義を聞いたり、レポートを書いたりする形式。だから日常会話というよりは「学問としてドイツ語を使う力」が求められるよ。

留学予定がなくても、上級者が腕試しするのにも向いている。

せっかく勉強してるなら、一度は受けてみて!

生活や旅行で使うドイツ語フレーズを知っておけば安心できる

教科書で学ぶ文法も大事だけど、実際にドイツで生活したり旅行したりすると「今すぐこの言葉が言えたら助かるのに!」って場面がたくさんある。スーパーで「袋は要りますか?」って聞かれたり、レストランで「お会計お願いします」と言いたくなったり。

そんなときに決まり文句をいくつか覚えておくだけで不安が一気に減ります。特に旅行者や短期滞在の人にとっては「とっさに出る一言」が命綱。ここでは日常生活や旅行でよく使うドイツ語をまとめてみました。

何を言ってるのか分からないことはよくあった。

わかる…。

- Kann ich mit Karte bezahlen?(カードで払えますか?)

- Wo ist die Toilette?(トイレはどこですか?)

- Können Sie das bitte wiederholen?(もう一度言っていただけますか?)

Kann ich mit Karte bezahlen?(カードで払えますか?)

ドイツでは意外と「カードが使えないお店」もまだあるんです。だから支払いの前にこの一言を聞けると安心。

旅行中も日常生活でも必須フレーズだよ。

Wo ist die Toilette?(トイレはどこですか?)

困ったときに一番必要になるのがこのフレーズ。ドイツでは「Toilette」や「WC(ヴェーツェー)」と書かれていることが多いから、この単語さえ知っていれば安心。

丁寧に聞きたいときは「Entschuldigung, wo ist die Toilette?」とセットで使うと◎。

Können Sie das bitte wiederholen?(もう一度言っていただけますか?)

現地で会話すると、早口すぎて聞き取れないことがよくある。そんなときに役立つのがこのフレーズ。

相手は「もっとゆっくり話そう」って思ってくれるし、会話が途切れない。初心者が自信を持って会話を続けるための魔法の一言なんだ。

まとめ

ドイツ移住を考えている方へ

ドイツ語学習と並行して、移住の準備も進めましょう。住所登録、銀行口座開設、ビザ申請など、やるべき手続きは意外と多いです。

詳しくは「ドイツ移住でやることリスト|住所登録から生活準備まで全手順」で解説しています。

ここまで、発音・文法・フレーズ・独学ロードマップ・教材やアプリ・試験・生活フレーズ・地域差・継続のコツまでドイツ語学習に必要なことを一通り見てきましたが、どれも完璧にやろうとするとしんどいけど「まずはあいさつを覚える」「今日はアプリを5分だけやる」みたいに小さく始めれば、気づいたら続けられている自分に驚くはず。

ドイツ語は決して「難しすぎて手が出せない言語」じゃない。むしろルールがはっきりしているから、学習の積み重ねが結果につながりやすい。

独学でも仲間とでも、自分のペースで進めてOK。大事なのはやめないこと、そして「楽しみながら続けること」。そうすれば必ず「通じた!」「わかった!」っていう嬉しい瞬間がやってくる。

もしこの記事を読んで「ドイツ語を始めてみようかな」と思ったら、今日からでも最初の一歩を踏み出してみてください。あなたのドイツ語ライフが楽しいものになりますように!

コツコツ頑張ろう!

できるだけ毎日ドイツ語に触れたいね!

コメント